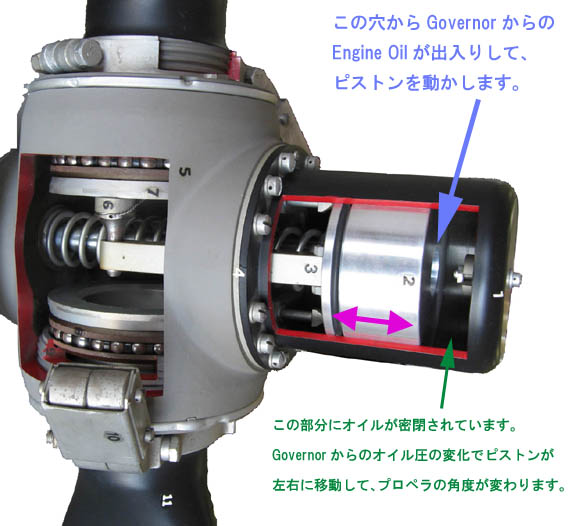

Constant-Speed Propellerの仕組みは、エンジンに取り付けられたGovernor、ガバナーと言う部分から、上の写真の内部にエンジンオイルが送られたり、取り込まれたりして、プロペラの角度が変化する様になっています。

- Governorからの加圧されたEngine Oilが、ピストン(2)の穴から、シリンダー(1)の内部に入ります。(もしくは、外に出る)

- シリンダーはピストンによって密閉されています。

- オイル圧(量)が増えるとピストン(2番)がプロペラ側に押されます、逆に減るとピストンがシリンダーの中に入り込みます。

- このピストンの動きに合わせて、3番の棒(ロッド)も動きます。

- この棒は、プロペラの根元(6番)の接続されています。

- 棒の動きに合わせて、プロペラが回転してプロペラのピッチが変化します。

- 中心点では無く、外側に棒が接続されているので、プロペラが捻られる様に回転します。 (蒸気機関車の車輪状態?)

- 仕組みはこれだけでなく、色々とあります。 歯車が回ったり、シリンダーが動く奴があったりとします。写真は一例です。

原理はプロペラの回転変化をエンジンに取り付けられたGovernorが感知します。 それを元にPropeller部分に送られるOil Pressureを変化させます。そのオイルの圧力でピストンが動き、その動きがロッドに伝えられプロペラを変化させています。 プロペラが変化すると空気抵抗が変わり回転数が変化します。その変化もGovernorで感知されて、またOil Pressureが変化します。 そしてプロペラの向きがまた変わりと繰り返し変化が起こります。最終的にRPMが一定の所で落ち着く様になります。 自動的に起こってるので小さな変化は操縦士や人間には感じ無いでしょう。

固定のPropellerの場合だと、飛行機の速度でPropellerのAngle of Attackが変化し速度によって効率も大きく変化しました。Constant-Speed PropellerはガバナーがRPMの変化を感知して、ピッチを変化させて効率の良い迎え角を守ってくれます。

何度も書きますが、プロペラの回転が一定になると言う事はプロペラのDrag(抗力、空気抵抗)が一定になっています。 同じDragと言う事はそれを作り出しているAngle of Attackも同じになりますで、Propの効率が保たれます。 速度が速くなったら空回りに近くなるけど、Constant-Speed PropellerではPitchが自動的に高くなって高速でも効率(Angle of Attack)を保ってくれます。 そして離陸の様に角度が大きすぎる時ではPitchが小さくなって離陸向けのPropellerになってくれます。 この変化が効率のプロペラを保ってくれて、Constant-Speed Propellerのメリットになります。

筆記試験での回答では"Permits the pilot select the blade angle for the most effective performance"となって、若干の違いも有りますがBlade Angle (ピッチ角度)を選べるのは事実です。 ただ「何度!」と角度を知る事は出来ませんが、回転数やPOHを参考にして効率の良い角度を選択する事が可能です。 回転数はプロペラの効率を示してくれる一つです。

次へ 構造・仕組みを整理して考えてみると